「無職の母子家庭でも賃貸契約できる?」

「シングルマザーで賃貸の審査は通る?」

無職の母子家庭でも、対策次第では賃貸契約できます。当サイトの大本である賃貸仲介不動産屋「家AGENT」でも、家賃が安いお部屋を契約できたシングルマザーは多いです。

しかし、子どもが小さくて働けないとなると、通常より審査が厳しくなります。不動産屋によっては、無職というだけで門前払いされるケースもあります。

そこで当記事では、無職の母子家庭で賃貸契約する方法を解説します!審査に通るコツや注意点、普通の賃貸が借りれなかった際の対象方法も紹介しています。

スモッカ スモッカ

|

|

CANARY CANARY

|

|

スミカ スミカ

|

|

ファイナンシャル・プランナー

宅地建物取引士

日本FP協会認定のFP。お金に関する知識を活かし、一人暮らしからファミリー世帯まで幅広い世帯の生活費を算出しています。宅建士の資格も取得しており、お客様の収入に見合った家賃を提案するなど、生活設計についてのトータルサポートをおこなっています。

無職の母子家庭でも賃貸契約はできる?

家賃の支払い能力が認められればできる

無職の母子家庭でも、継続的に家賃を支払い続ける能力があると認められれば賃貸契約できます。家賃は大家さんの収入源だからです。

審査に通るための支払い能力のラインは「家賃の36倍の収入」です。下回っている場合は、対策なしでは審査に通過しづらいです。

無職の母子家庭だと賃貸契約が難しいと言われる理由

- ・収入源が無く家賃を滞納する懸念がある

- ・小さい子どもと入居できるお部屋が少ない

- ・ほか住民と騒音トラブルになる可能性がある

- ・大家さん側のNGが出る恐れがある

- ・学区内で探すと家賃が高く見合わない

無職の母子家庭だと、1人だけの収入で子育てしながら家賃を払っていけるのかを最も心配されます。在宅で出来る仕事を始めるなど、対策はしておくべきです。

子どもの年齢が小さいと、夜泣き・走り回る音などで周辺住民と騒音トラブルに発展しやすいです。そのため、戸数が少ない賃貸物件ほど借りにくいです。

無職の母子家庭が賃貸契約できる5つの方法【不動産屋スタッフが解説】

- ・助成金や手当を使う

- ・元夫からの養育費を収入として申告する

- ・充分な預金があれば残高審査を受ける

- ・収入のある親族に連帯保証人を頼む

- ・親族や元夫名義で賃貸契約する

上記の5項目は、弊社「家AGENT池袋」の現役不動産屋スタッフに聞いて出てきたものです。母子家庭でも賃貸契約しやすくなるので、ぜひ試してみてください。

助成金や手当を使う

無職の母子家庭で審査をするなら、国や自治体から受け取れる助成金や手当で、家賃が払えることを証明しましょう。家賃補助や児童扶養手当、児童育成手当などです。

岩井

岩井元夫からの養育費を収入として申告する

元夫から養育費をもらっていれば、自身の収入として申告できます。審査のプラス材料になるので、忘れずに伝えておきましょう。

養育費の振込が毎月ある人のほうが有利です。数ヶ月に1度だと収入の安定性に欠けます。

村野

村野充分な預金があれば残高審査を受ける

離婚時の慰謝料などで貯金に余裕がある人なら、預金審査をしてもらえる場合があります。

預金審査できる貯金額の目安は家賃2年分です。家賃6万円のお部屋なら、預金残高が144万円あると良いです。

収入のある親族に連帯保証人を頼む

収入がある親族に連帯保証人を頼めば、お部屋が借りやすくなります。万が一、家賃を滞納したとしても「保証会社」と「連帯保証人」という請求先があるからです。

年収が「家賃の36倍以上」ある親族だと審査に有利です。年齢は若いほど有利なので、現役で働いている人にお願いしましょう。

藤本

藤本親族や元夫名義で賃貸契約する

自分名義での審査が難しいとき、親族や元夫名義で審査・契約する方法もあります。入居者ではない人に契約してもらうのを「代理契約」と呼びます。

代理契約の場合、実際に入居する人は契約者と別で大丈夫です。家賃の引き落とし口座も、契約者か入居者か選べます。

中村

中村母子家庭が賃貸の入居審査で見られる5つの項目

- 家賃の支払い能力

- 働く意思やその他の収入

- 連帯保証人の有無

- 人柄や見た目

- 子どもの年齢

家賃の支払い能力

入居審査で最もみられる項目は「家賃の支払い能力」です。先にも書きましたが、家賃が無いと大家さんの収入が0になるからです。

離婚時の慰謝料、死別の際の生命保険など、何かしらで家賃の支払い能力があることを示しておきましょう。

働く意思やその他の収入

無職の場合は「今後働く意思はあるか」を聞かれるケースが多いです。在宅ワークを始めようと思っている、保育園に入れたらパートに出る予定などと回答しておくと良いです。

連帯保証人の有無

収入がある3親等以内の親族を連帯保証人に立てられるなら、入居審査は基本的に通過できます。家賃は大家さんの収入になるので、リスクが少ないほど有利です。

連帯保証人がいない場合は、大家さん側が指定する保証会社の利用が必須です。

人柄や見た目

不動産屋に来店した際の態度や見た目も、審査対象です。入居後にトラブルを起こさない人物なのかを確認するためです。

不動産屋のスタッフが感じた印象が、そのまま大家さんや管理会社に伝わります。身なりを整え、清潔感のある服装にしましょう。

子どもの年齢

母子家庭の場合は、子どもの年齢も確認されます。0歳~小学生低学年だと、夜泣きや走り回る音で騒音トラブルになりやすいからです。

「夜泣きが少ない子です」「生活リズムが一定なのでトラブルになりにくい」「大人しくゲームをしているような子」など、ある程度子どもの特徴を伝えておくと良いです。

無職の母子家庭が賃貸審査で用意するもの

審査時に必要な情報や書類

- ・本人の氏名、年齢、生年月日、電話番号

- ・子どもの氏名、年齢、生年月日

- ・子どもの人数(入居人数)

- ・入居者との続柄

- ・勤務先情報(就職予定の場合)

- ・連帯保証人の氏名、年齢、生年月日、電話番号

- ・連帯保証人の勤務先の情報

- ・緊急連絡先の情報(連帯保証人なしの場合)

- ・契約者の顔写真付き身分証

- ・健康保険証

- ・収入証明書(収入がある場合)

- ・手当などの金額が分かる書類

- ・通帳のコピー(預金審査の場合)

物件の申し込み時は、申込書や本人確認書類を提出します。申込書には本人と子ども以外に、連帯保証人(緊急連絡先)の情報も必要です。

本人確認書類は、運転免許証などの顔写真が付いているものが良いです。そのほか自治体からの手当があれば、金額が分かる書類なども用意します。

契約時に必要なもの

本人と子どもに関する持ち物

- ・本人確認書類

- ・本人と子どもの健康保険証

- ・本人と子どもの住民票(発行から3ヶ月以内)

- ・収入証明書(収入がある場合)

- ・子どもの写真(スナップ写真可)

- ・印鑑(認印、銀行印)

- ・通帳、キャッシュカード

- ・車検証(駐車場を借りる場合)

母親が契約者の場合、住民票は「続柄」が記載されているものが必要です。発行から3ヶ月以内の住民票を用意します。

契約時には子どもに関する書類も提出します。子どもの健康保険証や、スナップ写真を求められるケースが多いです。

連帯保証人の持ち物

- ・本人確認書類のコピー

- ・実印

- ・印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

- ・収入証明書のコピー

- ・住民票(必要な場合)

連帯保証人にも契約書へ署名捺印してもらいます。実印を使うので、印鑑登録証明書を用意してもらいましょう。

遠方に住んでいるなら郵送対応が可能です。必要書類は事前に伝えておいてください。

無職の母子家庭は家賃6万円以下にすべき

自治体の「家賃補助制度」が受けられる可能性がある

家賃補助を使うなら、家賃を6万円以下に抑える必要があります。自治体の「母子家庭の家賃補助制度」では、家賃の上限額が6万円以内と決められていることが多いからです。

家賃補助の制度がない自治体だと、母子家庭向けの施設を用意していたり、別の補助金制度を設けているところが多いです。生活費補助や福祉支援金などがないか1度相談してみましょう。

安いお部屋ほど審査が通りやすい

一般的な審査基準は「家賃の36倍以上の年収」があることです。家賃が安いお部屋ほど、無理なく支払い続けられると認識されます。

無職の母子家庭の場合は、毎月の生活費から逆算で家賃を決めると良いです。月15万円までなら支払えるとした場合、生活費で10万円、残り5万円を家賃に回すと考えましょう。

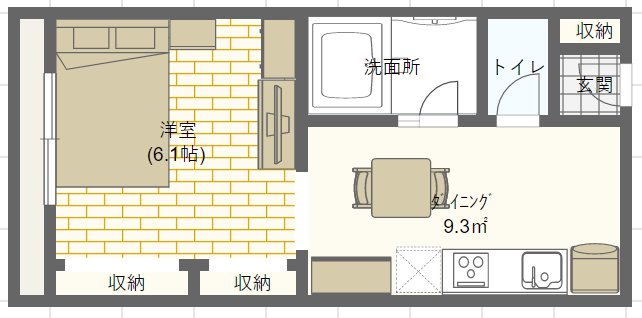

DKの間取りだと家賃が安め

無職の母子家庭なら、ダイニングキッチン+居室の「DKタイプ」の間取りがおすすめです。子どもが1人なら「1DK」、2人なら「2DK」の広さがあると良いです。

1980年代に主流だったため築年数が古めですが、その分家賃が安く設定されています。

無職の母子家庭が賃貸契約する際の3つの注意点

- ・アリバイ会社は使わない

- ・虚偽の申告をしない

- ・入居後に防音対策を怠らない

アリバイ会社は使わない

アリバイ会社は使わないほうが良いです。虚偽申告に当たりますし、プロの不動産屋ならほぼバレます。場合によっては詐欺罪になる可能性もあります。

アリバイ会社(在籍会社)とは、ウソの勤務先情報を提供している会社です。まるで本人が在籍しているように見せかけるサービスを提供しています。

審査が通らない人のために、源泉徴収票などの収入証明書を作っています。無職のシングルマザーだと、子どもを保育園に預けるための「就労証明書」を発行してもらう人もいます。

虚偽の申告をしない

「子どもの人数を少なく言う」「子どもの年齢を誤魔化す」など、虚偽の申告をすると審査に落ちます。社会的信用度も下がるので、次の賃貸が借りづらくなります。

住民票や子どもの健康保険証で高確率でバレます。入居できても、子どもの生活音がきっかけで管理会社にバレる可能性は高いです。契約違反で強制退去になる恐れがあります。

入居後に防音対策を怠らない

賃貸契約して終わりではなく、入居後に騒音トラブルにならないように防音対策はしておきましょう。

とくに、2階以上のお部屋の場合は、下の階への配慮として吸音マットを敷くなど対策しておくべきです。足音は振動を伴うので、思った以上に響きます。

無職の母子家庭は支援制度を駆使すべき

- 母子家庭の住宅手当

- 児童育成手当

- 児童扶養手当

- 児童育成手当

- 母子家庭の医療費助成

- 子ども医療費助成

- 母子家庭の日常生活支援事業

- 母子家庭の自立支援給付金事業

- 保育料の免除と減額

- 国民年金・国民健康保険の免除

無職の母子家庭(父子家庭)でも受け取れる、支援制度を一部まとめました。手続きは面倒に感じますが、上手く支援制度を使えば毎月10万円ほどの補助や助成金を受け取れます。

1.母子家庭の住宅手当

20歳未満の子どもがいる母子家庭(父子家庭)で、月額1万円を超える家賃を負担している場合、市区町村から助成金を受けられます。

地域によっては、住宅手当の代わりに、公営住宅へ優先的に入居できる制度などもあります。

2.児童育成手当

児童育成手当は、東京都が実施している制度です。母子家庭もしくは父子家庭に、養育費として手当金が支給されます。子どもが18歳になった年の年度末まで支給されます。

支給額は自治体によって多少変動がありますが、年間で15~16万円ほど受け取れます。

3.児童扶養手当

母子家庭および父子家庭を対象としている国の制度です。ひとり親の家庭で子どもが0~18歳であれば、月4万円の手当金を受け取れます。

無職でも受け取れるうえ、所得が低い家庭は満額受け取れます。所得が多い世帯は、減額され一部支給です。

4.児童育成手当

児童育成手当は、東京都が実施している制度です。母子家庭もしくは父子家庭に、養育費として手当金が支給されます。子どもが18歳になった年の年度末まで支給されます。

支給額は自治体によって多少変動がありますが、年間で15~16万円ほど受け取れます。

5.母子家庭の医療費助成

母子家庭の医療費助成は、母子家庭及び父子家庭を対象に、健康保険の自己負担分を助成する制度です。親と18歳までの子どもが対象です。

金額は自治体によって違いますが、ほとんどの自治体が年間上限を約14万円に定めています。

6.子ども医療費助成

子ども医療費助成は、小学生の子どもの医療費を助成する制度です。「乳幼児医療費助成」とも呼ばれていて、世帯所得に関係なく助成金を受け取れます。

対象年齢や助成金額、対象条件が自治体によって異なります。利用前にホームページで確認しましょう。

7.母子家庭の日常生活支援事業

日常支援事業はホームヘルパーを派遣するサービスです。病気などの理由により、ひとり親が、生活援助や保育サービスを必要とするときに使えます。

親のリフレッシュや買い物のためなどで、子どもを一時預かってくれる施設を運営している自治体もあります。

8.母子家庭の自立支援給付金事業

自立支援給付金を申請すれば、就職するために必要なお金を受け取れます。教育訓練講座の受講や、養成機関での修学などの費用として支給されます。

就職や転職に必要な職業技能を身に付けられるようにサポートしています。

9.保育料の免除と減額

各自治体が管理・運営している保育園に限り、保育料が減額されたり免除されます。

免除額は自治体によって異なります。年収が360万円未満のシングルマザーだと、1人目は半額、2人目以降は無料になるケースが多いです。

10.国民年金・国民健康保険の免除

所得金額が一定以下の人は、国民年金と国民健康保険の支払いが免除もしくは減額されます。

子どもが1人のシングルマザーなら、前年度の手取り金額が「92万円以下」だと保険料が全額免除されます。

そのほかの援助制度

- 粗大ごみ処分手数料の免除

- 上下水道料免除

- 交通機関割引

- 特別児童扶養手当

- 障害児福祉手当

そのほか受けられる制度をまとめました。制度を上手く活用して、少しでも生活費の負担を減らしてください。

自治体によっては独自の制度を定めている地域もあるので、ホームページで確認しておきましょう。

生活費が足りない場合は「公的貸付制度」を利用すると良い

公的貸付制度は銀行より低利子

「助成金制度を使っても生活費が足りない」「子どもを学校に通わせるお金がない」という人は、自治体からお金を借りる「母子福祉資金貸付制度」を利用しましょう。

自治体によって借りられる金額が異なりますが、銀行より低利子で借りられます。保証人を立てられる人は無利子で融資してもらえます。

返済期間は3年~20年です。子どもの年齢や通学状況によって変動があるので、詳しくは自治体に問い合わせてください。

生活保護は最終手段にすべき

お金がないときの最終手段として、生活保護の申請も挙げられます。しかし、デメリットが多くおすすめしません。

1番のデメリットは普通の賃貸物件に住めなくなる点です。「生活保護可」の物件か、自治体が運営する物件にしか住めません。

また、国や自治体の補助制度も受けられません。外部からの手当は収入扱いと処理され、すぐに支援が打ち切りになります。

普通の賃貸物件の審査に通らなかったときの対処方法

- 公営住宅に申し込む

- UR賃貸(団地)に住む

- シングルマザー専用のシェアハウスにする

- 母子生活支援施設にお願いする

1.公営住宅に申し込む

公営住宅は、自治体が低所得者向けに貸している物件のことです。自治体が定める条件をクリアすれば入居できます。家賃は原則として世帯の所得に応じて設定されます。

初期費用に関しては、礼金と仲介手数料が無料です。家賃6万円の物件なら、18万円程度で契約できます。更新料もかからないので長く住む家族でも安心です。

2.UR賃貸(団地)に住む

R賃貸の物件は独立行政法人「都市再生機構」が運営している公的な賃貸住宅です。初期費用は公営住宅と同じです。

通常UR賃貸は申し込みの条件が厳しめですが、母子家庭(ひとり親世帯)は特例で優遇されています。「子育て割」「そのママ割」というキャンペーンもあります。

3.シングルマザー専用のシェアハウスにする

他人と暮らすシェアハウスのなかには、シングルマザー専用の物件も存在します。通称「ペアレンティングホーム」と呼ばれています。

「離婚したばかりで精神的に疲れている」「仕事と育児で忙しい」など、同じ悩みを抱えたママ同士で住むのでお互いに助け合えます。

初期費用として必要なのは、礼金・日割り賃料・共益費です。不動産屋によっては3万円程度の契約料が追加されます。

4.母子生活支援施設にお願いする

母子生活支援施設(母子寮)とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭が住める施設です。1947年に作成された児童福祉法第38条を基にしています。

施設には、支援員や指導員がおり、生活やDVに関する支援などをおこなってくれます。施設によっては保育サービスもあります。

無職の母子家庭が賃貸契約する際のよくある質問

母子家庭になるときの養育費の平均額は?

平成28年に厚生労働省が実施した「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子家庭の養育費の平均は約4.3万円です。

養育費の目安は、裁判所が発表している「平成30年度司法研究の報告」で確認できます。母親が無職で、父親の年収が400万円の場合、養育費は4~6万円が目安です。

離婚するときの慰謝料はいくらぐらい?

相場は100~300万円と幅広いです。

離婚に繋がった原因によって金額が大きく変動します。相手の不倫やDVが原因なら高額請求できます。慰謝料の金額で揉めているなら、弁護士の無料相談を活用すると良いです。

途中で無職になったときはどうすれば良い??

途中で無職になっても、賃貸を追い出されることはないです。

家賃や生活費を稼ぐために、次の仕事を探しましょう。家賃滞納が3ヶ月ほど続くと強制退去になる恐れがあります。

母子家庭の家賃目安はいくら?

手取りの4分の1を目安にしましょう。

生活費の他に、子どもの養育費や学費分の貯金が必要だからです。毎月の固定費である家賃は、できるだけ削ってください。

母子家庭でも家賃補助は受けられる?

自治体が定める条件をクリアできるなら、補助を受けられます。

- ・18歳未満の児童を養育している

- ・賃貸物件に住んでおり、そこに住民票がある

- ・自治体の管轄エリアに住んでいる

- ・家賃額が6万円以下の賃貸物件に住んでいる

- ・前年度の所得が一定額に満たない

- ・日本国籍または日本の永住資格がある

- ・家賃や住民税を滞納していない

- ・生活保護を受けていない

家賃補助を受けるには、自治体が定める条件をすべてクリアしなければいけません。条件は自治体ごとに異なるので、公式サイトで確認してください。

初期費用は分割払いできる?

分割できる物件もあります。

大手の不動産屋なら、ほとんどのクレジットカードでの分割払いが可能です。個人経営の不動産屋は対応していないケースが多いです。

チェーン展開している不動産屋でも、現金の分割払いはできないので注意です。

シングルマザーが借りられる賃貸は東京でも見つかる?

見つかります。

都内でもシングルマザーが住める物件は募集されています。無職だと入居審査が厳しいですが、子どもの養育費を毎月もらっていれば収入として見てもらえます。

大家さんごとに審査基準が異なるので、いろいろな物件で審査を試すと良いです。

母子家庭で住む賃貸にはペット可もある?

あります。

民間の賃貸物件でも見つかりますし、母子家庭向けのシェアハウスでも募集されています。

シェアハウスだと、ペット1匹につき4、5千円を共益費として追加するところが多いです。飼える品種や頭数は、事前に不動産屋に聞いておきましょう。

- 一都三県ほぼ全ての物件を用意

- 早朝から深夜まで相談可能

- ネットにない物件をタイムリーに紹介

東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。

一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。

また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!