「シングルマザーの1ヶ月の平均生活費は?」

「ほかの母子家庭ってどのくらいの収入?」

諸事情でシングルマザーになっても、子どもに苦労は見せたくないですよね。しかし、働きながら子どもの面倒を見れるか不安、自分1人の収入で生活できるのか…と悩みが尽きません。

当記事では、シングルマザーの1ヶ月の平均生活費や貯金額を解説します。子どもの人数別の費用シミュレーションや、利用すべき支援制度についても紹介しています。

お部屋探しに困っている人は、「スモッカ」がおすすめです。550万件以上の物件から、理想のお部屋を探せるのでぜひ利用してみましょう。

- シングルマザーの1ヶ月の平均生活費は20.5~23.2万円

- 東京は家賃相場が高いぶんプラス3万円は必要

- お部屋探しならスモッカがおすすめ!現金で最大5万円キャッシュバック

スモッカ スモッカ

|

|

CANARY CANARY

|

|

スミカ スミカ

|

|

ファイナンシャル・プランナー

宅地建物取引士

日本FP協会認定のFP。お金に関する知識を活かし、一人暮らしからファミリー世帯まで幅広い世帯の生活費を算出しています。宅建士の資格も取得しており、お客様の収入に見合った家賃を提案するなど、生活設計についてのトータルサポートをおこなっています。

シングルマザーの平均生活費は?【統計データ】

母子家庭の1ヶ月の生活費は約20.5~23.2万円

| 20歳未満の 子どもの世帯 |

18歳未満の 子どもの世帯 |

|

|---|---|---|

| 食費 | 58,839円 | 57,200円 |

| 住居(持ち家含む) | 10,290円 | 23,349円 |

| 水道光熱費 | 21,485円 | 18,486円 |

| 家具・家事用品 | 8,840円 | 7,375円 |

| 被服代 | 5,204円 | 9,444円 |

| 保険医療代 | 11,295円 | 6,789円 |

| 交通費 | 12,890円 | 16,630円 |

| 通信費 | 8,974円 | 12,827円 |

| 教育費 | 3,237円 | 18,326円 |

| 娯楽費 | 17,473円 | 21,607円 |

| その他雑費 | 37,456円 | 38,581円 |

| 合計支出 | 205,243円 | 231,859円 |

※統計データのため合計に差異あり

総務省統計局公表の「2022年度 家計調査 世帯類型別(表3-6)」によると、シングルマザーの1ヶ月の平均生活費は約20.5~23.2万円です。

子どもの年齢が18歳未満の世帯は月23.2万円、20歳未満の世帯は月20.5万円ほどの生活費が必要です。

ですが、住居形態や住む場所、子どもの年齢や人数によって生活費は変動します。冠婚葬祭などの急な出費や、貯金についても統計データに記載はありません。

統計データの子どもの人数は1~2人想定

統計データの世帯人数の平均は2.45人となります。大人1人、子ども1~2人の世帯で生活費の統計がおこなわれていることがわかります。

子どもの人数が3人以上の場合は、家計調査の平均金額だと足りません。後ほど、子どもの人数別に生活費をシミュレーションするので、そちらを参考にしてください。

東京の賃貸で暮らすならプラス3万円は最低でも必要

| ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | |

|---|---|---|---|

| 葛飾区 | 約5.53円 | 約6.31円 | 約7.08円 |

| 練馬区 | 約5.54円 | 約6.07円 | 約8.81円 |

| 板橋区 | 約5.64円 | 約6.21円 | 約8.41円 |

| 足立区 | 約5.79円 | 約6.09円 | 約7.44円 |

| 中野区 | 約5.85円 | 約6.97円 | 約10.69円 |

全国宅地建物取引業協会連合会が毎日更新している「家賃相場:東京都(2023年2月8日更新)」を参考に、家賃相場が低い5区をまとめました。

東京近郊や、名古屋大阪などの物価が高い都心部で生活する場合は、家賃6万円ほど必要です。

家計調査のデータでは、住居費が約3万円なのでプラス3万円はかかると認識しておいた方が良いです。

東京の賃貸物件で暮らすなら、シングルマザーの1ヶ月の生活費は約26~27万円が目安です。

預貯金額は50万円未満のシングルマザーが多い

| 世帯数 | 50万円未満 | 100万円未満 | 200万円未満 | 300万円未満 | 400万円未満 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 1,195,128人 | 39.8% | 9.6% | 11.5% | 5.8% | 5.0% |

| 死別 | 63,378人 | 22.3% | 1.6% | 5.1% | 8.2% | 2.4% |

| 生別 | 1,117,928人 | 40.7% | 10.1% | 12.0% | 5.7% | 5.2% |

| 不詳 | 13,821人 | 43.2% | 6.4% | 2.7% | 2.8% | 0% |

| 世帯数 | 50万円未満 | 100万円未満 | 200万円未満 | 300万円未満 | 400万円未満 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 1,195,128人 | 39.8% | 9.6% | 11.5% | 5.8% | 5.0% |

| 死別 | 63,378人 | 22.3% | 1.6% | 5.1% | 8.2% | 2.4% |

| 生別 | 1,117,928人 | 40.7% | 10.1% | 12.0% | 5.7% | 5.2% |

| 不詳 | 13,821人 | 43.2% | 6.4% | 2.7% | 2.8% | 0% |

「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、シングルマザーの預貯金額は50万円未満の世帯が多いという結果でした。

ほとんどのシングルマザーが、経済的理由で貯金できていないことが想定できます。

子どもの保育園代や小中学校の学費のことを考えると、最低でも最低月1.5~2万円ほどの貯金が理想的です。

スモッカ スモッカ

|

|

CANARY CANARY

|

|

スミカ スミカ

|

|

子どもの人数別の生活費シミュレーション

- ・東京近郊の賃貸物件

- ・1番上の子どもが小学校低学年以下

- ・予備費や貯蓄、年間学費は含まない

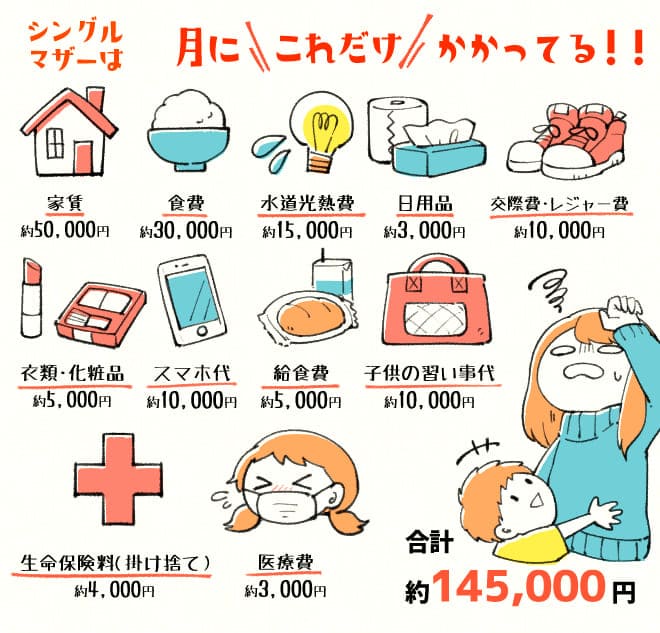

子どもが1人の場合

| 金額 | |

|---|---|

| 家賃 | 約50,000円 |

| 食費 | 約30,000円 |

| 水道光熱費 | 約15,000円 |

| 日用品購入費 | 約3,000円 |

| 交際費・レジャー費 | 約10,000円 |

| 衣類・化粧品購入費 | 約5,000円 |

| スマホ代(キッズ携帯含) | 約10,000円 |

| 給食費 | 約5,000円 |

| 子どもの習い事代 | 約10,000円 |

| 生命保険料(掛け捨て) | 約4,000円 |

| 医療費 | 約3,000円 |

| 合計 | 約145,000円 |

子どもが1人の場合、月の生活費は14.5万円ほどです。

子どもがまだ保育園に通うぐらいの年齢であれば、自分のご飯を多めに作れば事足りるため月3万円ほどまで抑えられます。

また、子どもが中学校に上がるまではスマホを持たせないようにすれば、通信費は7千円ほどで収まります。

岩井

岩井子ども1人のシングルマザーに生活費アンケート

31歳~35歳|子どもの数:1人

住まい:東京都

月収 :25万

合計 :260,000円

■内訳

【家賃】14万【食費】3万【光熱費】1.5万【交際費】0.2万

【衣類・化粧品】0.3万【日用品】0.3万 【スマホ代】1万 【その他】6万

36歳~40歳|子どもの数:1人

住まい:神奈川県

月収 :23万

合計 :174,000円

■内訳

【家賃】7.8万【食費】3.5万【光熱費】2万【交際費】0.5万

【衣類・化粧品】0.8万【日用品】0.5万 【スマホ代】0.3万 【その他】2万

子どもが2人の場合

| 金額 | |

|---|---|

| 家賃 | 約60,000円 |

| 食費 | 約40,000円 |

| 水道光熱費 | 約20,000円 |

| 日用品購入費 | 約5,000円 |

| 交際費・レジャー費 | 約18,000円 |

| 衣類・化粧品購入費 | 約8,000円 |

| スマホ代(キッズ携帯含) | 約15,000円 |

| 給食費 | 約9,000円 |

| 子どもの習い事代 | 約20,000円 |

| 生命保険料(掛け捨て) | 約4,000円 |

| 医療費 | 約3,000円 |

| 合計 | 約202,000円 |

子どもが2人の場合、月の生活費は20.2万円ほどかかります。

毎月の手取りが20.2万円あるのは、年収320万円ほどの人です。正社員として働く20代女性の平均額が同じぐらいなので、定職に就いていれば可能な金額です。

パートや契約社員などで収入が少ない人は、公的支援を活用したり、離婚相手から養育費を受けとるなど、工面しなければいけません。

食費6万円は、子ども2人で大人1人分の食費として計算しています。3食すべてコスパの良い食材で自炊すれば、約4万円まで抑えられます。

岩井

岩井子ども2人のシングルマザーに生活費アンケート

31歳~35歳

住まい:神奈川県|子どもの数:2人

月収 :22万

合計 :105,000円

■内訳

【家賃】5万【食費】3万【光熱費】2万【交際費】0.5万

【衣類・化粧品】0.5万【日用品】0.5万 【スマホ代】0.2万 【その他】0万

26歳~30歳

住まい:大阪府|子どもの数:2人

月収 :24万

合計 :160,000円

■内訳

【家賃】4万【食費】3万【光熱費】3万【交際費】2万

【衣類・化粧品】0.2万【日用品】1.5万 【スマホ代】0.6万 【その他】1.7万

子どもが3人の場合

| 金額 | |

|---|---|

| 家賃 | 約70,000円 |

| 食費 | 約45,000円 |

| 水道光熱費 | 約25,000円 |

| 生活用品費 | 約8,000円 |

| 交際費・レジャー費 | 約20,000円 |

| 衣類・化粧品購入費 | 約10,000円 |

| スマホ代(キッズ携帯含) | 約20,000円 |

| 給食費 | 約13,000円 |

| 子どもの習い事代 | 約30,000円 |

| 生命保険料(掛け捨て) | 約4,000円 |

| 医療費 | 約3,000円 |

| 合計 | 約248,000円 |

子どもが3人の場合、1ヶ月の生活費は24.8万円ほどです。就学前の年齢であれば、食費、水道光熱費などはもう少し減らせますが、学校に入ってからは表ぐらいの金額になります。

毎月の手取りが24.8万円になるのは、年収380万円ほどの人です。シングルマザーで稼ぐのは難しい金額なので、公的支援や離婚相手からの養育費が重要になります。

岩井

岩井子ども3人のシングルマザーに生活費アンケート

31歳~35歳

住まい:千葉県|子どもの数:3人

月収 :20万

合計 :203,000円

■内訳

【家賃】5.8万【食費】3万【光熱費】4万【交際費】1万

【衣類・化粧品】1.5万【日用品】3万 【スマホ代】2万 【その他】0万

26歳~30歳

住まい:愛知県|子どもの数:3人

月収 :20万

合計 :175,000円

■内訳

【家賃】7.5万【食費】3万【光熱費】2万【交際費】1万

【衣類・化粧品】2万【日用品】1万 【スマホ代】1万 【その他】学校等で使う消耗品の購入

シングルマザーの理想の生活費割合【FP解説】

家賃+食費で支出割合を50%以下にすべき

| 月の支出が22万円の場合で算出 | ||

|---|---|---|

| 項目 | 割合 | 支出額 |

| 食費 | 15% | 約33,000円 |

| 住居 | 30% | 約66,000円 |

| 水道光熱費 | 8% | 約17,600円 |

| 家具・家事用品 | 3% | 約6,600円 |

| 被覆代 | 4% | 約8,800円 |

| 保険医療 | 3% | 約6,600円 |

| 交通費 | 8% | 約17,600円 |

| 通信費 | 6% | 約13,200円 |

| 教育費 | 10% | 約22,000円 |

| 娯楽費 | 6% | 約13,200円 |

| その他の支出 | 7% | 約15,400円 |

家賃と食費は、生活費の中でも大半を占める費用です。2つまとめて支出の50%以内に抑えられれば、生活費の負担が軽減できます。

家賃を優先したいなら食費を抑える、食費を優先したいなら家賃を抑えるなど、ライフスタイルに合わせて上手く調整しましょう。

岩井

岩井

| マンション | 戸建て | |

|---|---|---|

| 月額料金 | 3,773円(税込) | 4,818円(税込) |

| 契約事務手数料 | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |

| 開通工事費 | 25,300円※ | 26,400円※ |

| キャッシュバック | 最大112,000円 ▼内訳 全員対象: 5,000円 他社違約金負担: 60,000円 オプション追加等: 47,000円 |

最大112,000円 ▼内訳 全員対象: 5,000円 他社違約金負担: 60,000円 オプション追加等: 47,000円 |

| 契約期間/違約金 | 縛りなし/0円 | |

| 申し込み窓口 | ▶GMOとくとくBB光公式サイト | |

参考:GMOとくとくBB光 公式 (※ 開通工事費は36回分割払いで実質無料)

GMOとくとくBB光は、通信費を安く抑えたい人におすすめの光回線です。料金プランがシンプルで、いつ解約しても解約違約金が発生しないため安心して利用できます。

光回線ならではの通信速度の速さが強みで、回線が混雑しやすい夜間や休日でもインターネットをストレスなく楽しめます。

高性能Wi-Fiルーターの無料レンタルや、他社からの乗り換えで最大112,000円のキャッシュバックを受け取れます。時期でキャンペーンが変わるため、ぜひ最新情報をチェックしてみてください。

そもそもシングルマザーの平均収入はどのくらい?

シングルマザーの平均年収は272万円

「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、シングルマザーの平均年収は272万円です。1ヶ月の収入に換算すると、月収22.6万円(手取り約18万円)です。

シングルマザーの平均生活費約20.5~23.2万円よりも収入が少ないので、公的制度などを駆使して費用の足しにすべきです。制度については後ほど解説します。

養育費などを合わせた世帯年収は373万円

同居人の収入や、養育費・慰謝料などの費用を合わせた世帯年収の平均は373万円です。年間約100万円ほどが、自身の収入にプラスして入ってきています。

1ヶ月の収入に換算すると、月収31万円(手取り約23.6万円)です。世帯収入であれば、全国的な平均生活費に近いので、シングルマザーでも生活できることがわかります。

スモッカ スモッカ

|

|

CANARY CANARY

|

|

スミカ スミカ

|

|

シングルマザーで賃貸に住むなら家賃6万円以下に抑えるべき

自治体によっては母子家庭の家賃補助が使える

自治体によっては、独自で「母子家庭の家賃補助」「居住安定支援家賃助成」などを定めています。

条件として「民間の賃貸物件」かつ「家賃1万円以上、6万円以下」と定めがあるケースが多いです。そのため、シングルマザーは家賃目安を6万円以下にした方が良いです。

制度がない自治体は、母子家庭用の支援住宅施設や、そのほかの助成金や手当金制度が用意されていたりします。

東京で家賃補助がある区まとめ

- ・千代田区

- ・杉並区

- ・豊島区

- ・目黒区

「ファミリー世帯家賃助成」「居住安定支援家賃助成」など、母子家庭が使える家賃補助制度がある区をまとめています。

初回のみの補助か、毎月の補助かは自治体によって違います。各自治体の福祉総務課に電話して、最新情報を聞いた方が確実です。

シングルマザーは公的支援制度を利用して負担を減らすべき

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 児童育成手当

- 特別児童扶養手当

- ひとり親家族の医薬費助成制度

- 国民年金・国民健康保険の免除

- 遺族年金

- 交通機関の割引

- 保育料の減免

1.児童手当

| 子ども1人あたりの月額 | |

|---|---|

| 0~3歳未満 | 15,000円(一律) |

| 3~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |

| 中学生 | 10,000円 |

児童手当は、母子家庭だけではなく、0歳~15歳の子どもがいる家庭すべてが対象です。ただし、所得制限が設けられており、年間所得が約960万円を超える世帯は減額されます。

年に3回に分けて受け取る手当で、支給の時期は自治体によって違います。例えば6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10月分~1月分)のように分けられます。

児童手当の条件を満たしているかは毎年6月1日に判定されるので、5月中に役所に必要書類を提出しなければいけません。書類の提出を忘れると、手当金を受け取れません。

2.児童扶養手当

| 子ども1人あたりの月額 | |

|---|---|

| 1人目 | 42,500円(一律) |

| 2人目 | 10,040円(第3子以降は15,000円) |

| 3人目以降 | 6,020円 |

児童扶養手当は、母子家庭および父子家庭を対象としている国の制度です。離婚や死別など理由は問われないので、ひとり親の家庭で子どもが0~18歳であれば手当金を受け取れます。

ただし、所得が多い世帯は、一部支給になります。金額は所得によって異なりますが、子どもが1人の場合は約1~4万円ほどです。申請翌月から支給されます。

児童扶養手当は、毎年自分で申請しなければいけないので毎年8月に必要書類を役所に提出してください。

3.児童育成手当

児童育成手当は、東京都が実施している制度で、母子家庭もしくは父子家庭の家に養育費として手当金が支給されます。子どもが18歳になった年の年度末まで至急されます。

支給額は自治体によって多少変動がありますが「子ども1人につき毎月1.3万円ほど」受け取れます。ただし支給方法は年に3回、4ヶ月分ずつに分けてです。

岩井

岩井4.特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、障害を持った児童のいる家庭が受け取れる手当金です。子どもの対象年齢は20歳までで、年3回、4ヶ月分をまとめて支給されます。

障害の度合いによって等級を設けており、1級の場合は約5万円円、2級の場合は約3.4万円が1ヶ月あたりの金額になります。障害者手帳の等級とは違うもので、審査によって認定されます。

5.ひとり親家族の医薬費助成制度

ひとり親家族の医薬費助成制度は、母子家庭(父子家庭)の親子が病院や診療所で診察を受けたときに、負担額の一部を減額する制度です。

国ではなく自治体が実施する制度で、子どもと親の両方が対象です。自治体によって制度の中身は変わりますが、年間の助成額の上限は14万円ほどの場合が多いです。

申請方法は役所に必要書類を提出し、交付された「ひとり親医療証(マル親医療証)」を病院の窓口に提示します。

岩井

岩井6.国民年金・国民健康保険の免除

収入が少なくて国民年金や国民健康保険の支払いが難しい場合、申請することで減額や免除を受けられます。

岩井

岩井7.遺族年金

結婚相手の死亡により母子家庭になった場合は、遺族年金が受給できる場合があります。

亡くなった方が国民年金か厚生年金に加入していたことが条件で、受け取れる金額も人によって変わります。詳しいことは役所で尋ねてください。

8.交通機関の割引

児童扶養手当、児童育成手当、生活保護などを受けている家庭は、各制度と同じ窓口で申請することでJRなどの公共交通機関の割引を受けられる場合があります。

9.保育料の減免

保育所を利用する際の保育料は自治体によって決められていますが、収入の少ない家庭は役所で申請することで割引や免除を受けられる場合があります。

自治体が独自に実施する制度なので、内容はさまざまです。第3子以降は保育料が無料になるなどとしている自治体もあります。

その他、自治体によっては独自の制度を設けています。公式ホームページを確認してみてください。

生活費が足りない場合は「公的貸付制度」を検討するのもアリ

公的貸付制度は低利子でお金を借りられる

母子福祉資金貸付制度(公的貸付)とは、金融機関ではなく自治体からお金を借りる制度です。借りられる金額や返済期間は、自治体や子どもの年齢によって違います。

保証人を立てられる場合は「無利子」で、立てられない場合は銀行より「低利子」でお金を借りられます。

岩井

岩井母子寮や公営住宅を検討するのもアリ

公的貸付でもお金が足りないという人は、普通の賃貸物件ではなく、自治体が運営する「母子寮」や「公営住宅」を検討するのもアリです。

低所得者向けの賃貸となっており、前年度の収入によって家賃が決められますが、都内でも家賃3万円ほどです。条件によっては無料になる場合もあります。

生活保護は最終手段と考えるべき

生活保護は最終手段と考えたほうが良いです。シングルマザー向けの公的制度の大半が、生活保護を受けていないことを条件としているからです。

そもそも生活保護とは「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための国の制度です。月15~18万円ほどの支援を受けられますが、その他一切の財産を所持できません。

岩井

岩井離婚でシングルマザーになったなら養育費を貰うべき

月5万円ほど受け取れる

- ・子どもの衣食住の費用

- ・子どもの医療費

- ・子どもが20歳になるまでの教育費

離婚が原因で母子家庭になった場合は、相手から養育費をもらうべきです。相手の収入によって変動はありますが、上記の3点を含めて月5万円ほどもらえます。

離婚をしていても父親には子どもを育てるための費用を出す義務があります。直接連絡を取って養育費の支払いを求めるだけで、役所での手続きは不要です。

支払いを拒否された場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停の申し立てにも応じてくれない場合は「審判」という手続きで裁判所から支払い命令を出してもらえます。

未婚の場合は相手からの認知が必要

未婚のままシングルマザーになった場合は、離婚のケースと違って必ず養育費を受け取れるわけではありません。

子どもの父親であることを相手の男性に認知してもらう必要があります。

親子関係を認めてくれない場合は、家庭裁判所で認知調停をしましょう。調停を通しても関係を認めてくれない場合は、DNA鑑定などをする認知訴訟という裁判で訴えます。

岩井

岩井民法改正で養育費が回収しやすくなった

民法改正により2020年4月1日から「第三者からの情報取得手続」という新しい制度が始まるため、養育費の回収がしやすくなりました。

第三者からの情報取得手続は、裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先や口座が分かります。口座が判明した場合は、裁判所経由で給与を差し押さえられます。

岩井

岩井子どもを進学させるなら「公立」がおすすめ

公立なら年間学費が安い

| 公立 | 私立 | |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 22万3,647円 | 52万7,916円 |

| 小学校 | 32万1,281円 | 159万8,691円 |

| 中学校 | 48万8,397円 | 140万6,433円 |

上記は、文部科学省の「平成30年度の学習費調査」の結果をまとめたものです。すべて年間総額です。

義務教育の間だけでも、公立と私立の学費の差が約250万円もあります。金額を見るだけ、シングルマザーの家庭が公立のほうが良いとわかります。

自治体によっては学費が1部免除になる

公立は、自治体が運営する学校です。自治体によっては、ひとり親支援制度の1つとして、収入に応じて学費が1部免除になる制度を設けている場合があります。

少しでも費用負担を減らしたいと考えるのであれば、公立の学校に入学させるべきです。

岩井

岩井

- 一都三県ほぼ全ての物件を用意

- 早朝から深夜まで相談可能

- ネットにない物件をタイムリーに紹介

東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。

一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。

また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!